寂厳諦乗作品の買取について

藝品館では寂厳諦乗作品の買取査定を行っております。

寂厳諦乗の掛軸・屏風などの書画の売却や鑑定をお考えの際は、是非お気軽に当館へご相談ください。責任ある評価・査定を行い、現在の流通価格に沿った適切な買取価格をご提示いたします。

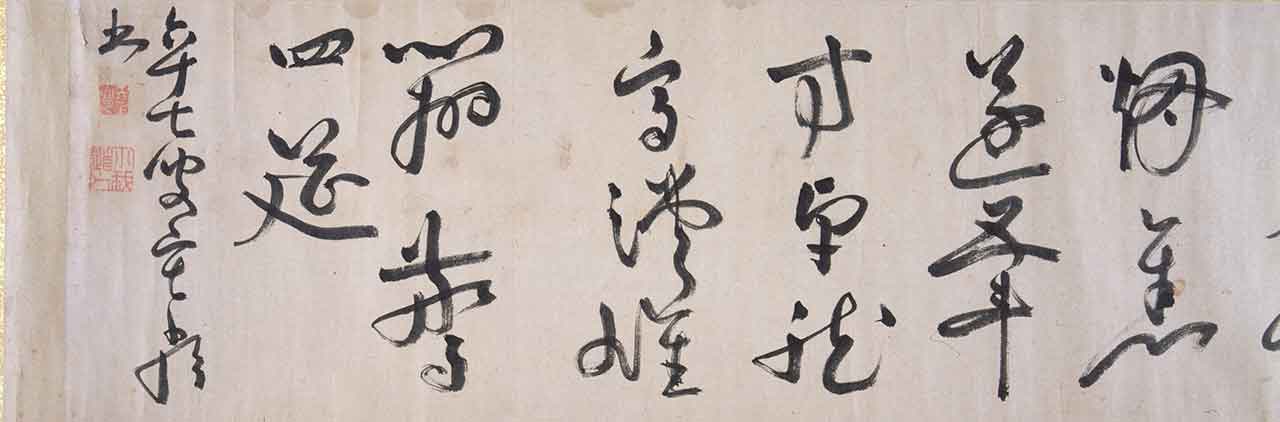

寂厳諦乗「飲中八仙歌」一部(東京国立博物館蔵)

出典: ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)

寂厳諦乗という人物

寂厳諦乗 (じゃくごんたいじょう 1702-1771) は江戸時代中期に岡山周辺や畿内で活躍した僧侶です。

1702年に岡山の足守藩士の家に生まれた寂厳諦乗は、9歳で真言宗の吉備津宮普賢院の門に入り、11歳で出家し寂厳と名乗りました。26歳のときには倉敷の円福寺の住職となっています。

1736年の34歳の時、地方での学問に限界を感じて畿内に遊学、京都の五智山蓮華寺にて僧侶の曇寂に本格的に悉曇学(梵字)を学びます。

1741年には岡山に戻り、倉敷の古刹で小堀遠州が戦乱からの復興を推し進めた・宝島寺の住職となります。寂厳はここで悉曇についての著作を約100種あらわしたとされます。また地元・岡山や近隣の香川を始め、畿内などに出向いては悉曇学の講義に力を注ぎました。

寂厳諦乗の書風

寂厳諦乗は仏教の悉曇学などの学僧である他にも、詩文や書に優れ、良寛、慈雲らと共に江戸時代中期の「桑門三筆」として知られます。またそれに明月を加え近世の「四大書僧」とも呼ばれています。

寂厳の書は書籍を記す際は硬い古様の書体を使用しますが、一行書などを書く際は、禅味のある明るく自由奔放で、型破りかつ躍動的な味わいのある書となり、この独特の風味の書には愛好家が多く存在します。仏教の偈以外にも自作の詩や漢詩などを記した掛軸が数多く残り、茶掛けなどとして好まれています。

LINEで

LINEで